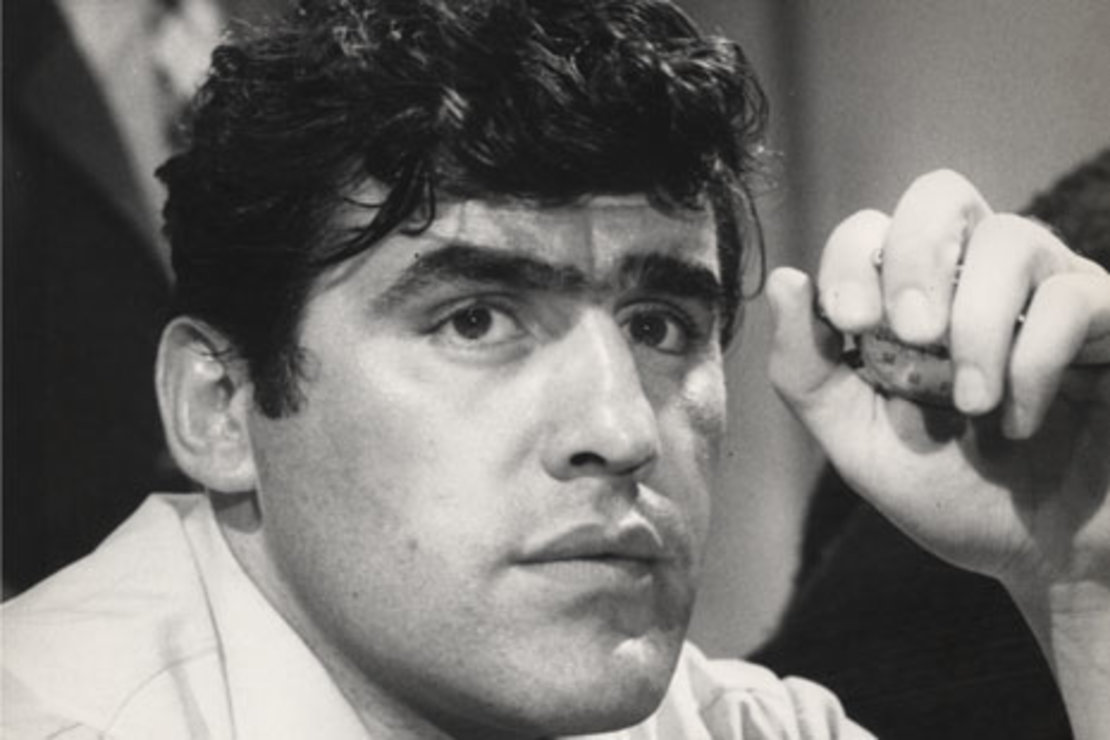

Mario Adorf: ...böse kann ich auch

AusstellungstippMario Adorf ist ein Vulkan. Und vulkanische Energien entwickelt auch die Ausstellung, die die Akademie der Künste dem 81-Jährigen in ihrem Haus am Pariser Platz widmet. Anlass ist die Schenkung seines Privatarchivs an das Institut. Rollenbücher, Briefe, Fotos, Dokumente, Treatments, Kritiken, Pressealben sind das Rückgrat der überwältigenden Schau, die zugleich ein Gang durch 60 Jahre bundesrepublikanischer Geschichte ist. In wunderbar duftenden Naturholzboxen kann man Ausschnitte aus 31 Kinofilmen bewundern. Dabei frappiert, dass der Schauspieler, der in Rom, Paris und München Wohnungen hatte, stets in der Originalsprache (Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch) drehte. Als Mussolini in „Die Ermordung Mateottis“ (1973) liefert er eine perfekte italienische Parlamentsrede ab. Er ist kaum wieder zu erkennen. In seinem Soloprogramm „Al dente“ verblüfft er als Wanderer zwischen Sprachen (Französische Chansons) und Dialekten.

Florestano Vancinis Mussolini-Film setzte den mit seiner überwältigenden Körperlichkeit auf Gangster, Schläger, Mafiahelden abonnierten Schauspieler als Charakterdarsteller durch. Die 1970 begonnene Liaison mit deutschen Autorenfilmern wie Fassbinder, Schlöndorff, Hauff, Reitz wuchs sich zu einer zweiten Glanzperiode aus. Der letzte Saal lässt auf Flatscreens Adorfs dritten Frühling in Fernsehserien wie „Der große Bellheim“ oder „Kir Royal“ Revue passieren und versammelt Interviews zum Handwerk des Schauspielers.

Eine der größten Überraschungen dürften die 3500 Dias sein, die der 1930 als unehelicher Sohn einer deutschen Röntgenassistentin und eines süditalienischen Klinikdirektors Geborene in den 60er Jahren bei seinen Drehs in allen Teilen der Erde aufnahm, um seiner Mutter einen Eindruck von der Welt zu vermitteln. Die reiche Auswahl, mit der die Schau beginnt, bringt einem den Menschen Adorf näher: in seiner Wandlungsfähigkeit, seiner Lust auf Menschen, seiner Beobachtungsgabe, seiner Sehnsucht nach der großen weiten Welt, die den in der Provinz Aufgewachsenen nie zur Ruhe kommen ließ.

Theaterfreunde interessieren vor allem die in einem eigenen Saal reichhaltig dokumentierten Anfänge Adorfs. Seine Vorlesungsverzeichnisse und –mitschriften an den Universitäten Mainz und Zürich belegen, dass er bei dem berühmten Germanisten Willi Flemming über das Theater vom Mittelalter bis zum Barock hörte, sich Goethes Regeln für Schauspieler einprägte und an Flemmings studentischer Spielgruppe teilnahm. Über Statisterie am Zürcher Schauspielhaus kam er 1952 an die Otto-Falckenberg-Schule und von dort an die Münchner Kammerspiele, wo Kortner ihn beeindruckte. Vom Sumsemann („Peterchens Mondfahrt“ unter Everding) arbeitete er sich rasch hoch, bis er 1962 die Kammerspiele für den Film aufgab und nur noch sporadisch auf die Bühne trat. Liest man Konzept und Rezensionen seiner offenbar akrobatischen Inszenierung des „Wirrkopfs“ von Molière (1973), gewinnt man den Eindruck, sie muss wie Herbert Fritschs „Spanische Fliege“ heute an der Volksbühne gewesen sein: „Es geht nicht um eine Interpretation eines literarischen Textes, sondern um die Verwirklichung einer Vorlage für Schauspieler.“ Vitalität ist eben zeitlos. bke

Mario Adorf: ... böse kann ich auch. Akademie der Künste,

Pariser Platz, bis 15. April, Di-So 11-20 Uhr, € 6,00

Einritt frei: Jeden 1. Sonntag im Monat, Jugendliche unter 18 J.